Организм как живая целостная система

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ

Экология (от греч. «ойкос» — дом, жилище и «логос» — учение) — наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают. Изначально экология развивалась как составная часть биологии, в тесной связи с другими естественными науками — химией, физикой, геологией, географией, а также математикой. Предметом изучения в экологии является совокупность и структура связей между организмами и средой. Главный объект изучения в экологии — экосистемы, т.е. единые природные комплексы, образованные живыми организмами и средой их обитания. В область компетенции экологии входит также изучение отдельных видов организмов (организменный уровень), их популяций, т.е. совокупностей особей одного вида (популяционно-видовой уровень) и биосферы в целом (биосферный уровень).

Традиционной частью экологии является общая экология, изучающая общие закономерности взаимоотношений любых живых организмов и среды (включая человека как биологический вид). В составе общей экологии выделяют следующие основные разделы:

1. Аутэкологию, исследующую индивидуальные связи отдельного организма (вида, особи) с окружающей средой;

2. Популяционную экологию (демэкологию), изучающую структуру и динамику популяций отдельных видов;

3. Синэкологию (биоценологию), изучающую взаимоотношения популяций, сообществ и экосистем со средой.

Для всех этих направлений главным является изучение выживания живых существ в окружающей среде, т.е. закономерностей адаптации организмов и их сообществ к окружающей среде, саморегуляции, устойчивости экосистем и биосферы и т.д. В таком понимании общую экологию нередко называют биоэкологией.

Кроме того, экология классифицируется по конкретным объектам и средам исследования, например, различают экологию животных, экологию растений, экологию микроорганизмов.

Большое значение в современной экологии уделяется проблемам взаимодействия человека с окружающей природной средой. Это связано с резким усилением взаимного отрицательного влияния человека и среды, возросшей ролью экономических, социальных и нравственных аспектов, в связи с негативными последствиями научно-технического прогресса.

Таким образом, современная экология не ограничивается только рамками биологической науки, она представляет собой междисциплинарную науку, опирающуюся на все естественные науки, а также и на науки социально-экономического цикла. На стыке экологии с другими отраслями знаний развиваются такие новые направления, как инженерная экология, геоэкология, математическая экология и др.

Экологическими проблемами Земли как планеты занимается интенсивно развивающаяся глобальная экология, основным объектом изучения которой является биосфера как глобальная экосистема. Развиваются и такие специальные дисциплины, как социальная экология, изучающая взаимоотношения в системе «человеческое общество-природа» и экология человека (антропоэкология), в которой рассматривается взаимодействие человека как биосоциального существа с окружающим миром.

К задачам экологии относятся:

1. Разработка общей теории устойчивости экосистем;

2. Изучение экологических механизмов адаптации к среде;

3. Исследование регуляции численности популяций;

4. Изучение биоразнообразия и механизмов его поддержания;

5. Исследование продукционных процессов;

6. Исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания ее устойчивости;

7. Моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных процессов.

Основными прикладными задачами, решаемыми экологией, являются:

1. Прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий для окружающей природной среды под влиянием деятельности человека;

2. Улучшение качества окружающей природной среды;

3. Сохранение и воспроизводство природных ресурсов, рациональное природопользование;

4. Оптимизация инженерных, экономических, организационно-правовых, социальных и других решений для обеспечения экологически безопасного устойчивого развития, в первую очередь в экологически неблагополучных регионах.

Стратегической задачей экологии считается развитие теории взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы.

Экология как совокупность знаний, определяющих взаимоотношения живого с окружающей его органической и неорганической средой, восходит к далекому прошлому. Существенно экологический подход к изучению биосистем появляется в XVIII веке в работах российского ученого С. П. Крашенинникова, французского биолога Ж. Бюффона, шведского естествоиспытателя К. Линнея и др. В этот же период Ж. Б. Ламарк и Т. Мальтус впервые предупреждают человечество о возможных негативных последствиях воздействия человека на природу.

Во второй половине XIX века экология оформилась как самостоятельная область знаний. К этому периоду относятся работы российского ученого В. В. Докучаева, которого известный современный американский эколог Ю. Одум считает одним из основоположников экологии. В конце 70-х гг. XIX века немецкий гидробиолог К. Мебиус вводит важнейшее понятие о биоценозе как о закономерном сочетании организмов в определенных условиях среды.

Существенный вклад в развитие основ экологии внес Ч. Дарвин, осознавший основные факторы эволюции живых организмов. То, что Дарвин называл «борьбой за существование», с позиций экологии можно трактовать как взаимоотношения живых организмов с абиотической (внешней) средой и с биотической (между собой) средой. Название «экология» берет свое начало в работах немецкого биолога-эволюциониста Э. Геккеля. В своем труде «Всеобщая морфология организмов» он писал: «Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружающей его средой, как органической, так и неорганической, и, прежде всего — его дружественных или враждебных отношений с теми животными и растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом, экология — это изучение всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин назвал «условиями, порождающими борьбу за существование».

Как самостоятельная наука экология окончательно сформировалась в начале XX века, в частности, в работах американского ученого Ч. Адамса и российского — В. И. Вернадского, создавшего учение о биосфере.

В 30-е и 40-е гг. XX века экология поднялась на более высокую ступень развития в работах А. Тенсли, сформулировавшего понятие об экосистеме, и В. Н. Сукачева, обосновавшего близкое этому понятие о биогеоценозе. Во второй половине XX века экология окончательно сформировалась как комплексная наука, включающая в себя науки об охране природной и окружающей человека среды.

ПОЖАРЫ

Пожары являются своеобразным комплексом физического и химического воздействия на биосферу в наземно-воздушных условиях. Они издавна стали неотъемлемой частью климата, и их надо рассматривать как важный экологический фактор наряду с температурой, атмосферными осадками и почвой. По своему экологическому воздействию пожары делят на верховые и низовые.

Верховые пожары уничтожают всю растительность и большинство животных, так что может пройти несколько десятков лет, прежде чем лес вырастет снова. Низовые пожары обладают избирательностью, стимулируют разлагающую деятельность бактерий и превращение минеральных веществ в форму, доступную для питания растений нового поколения, ослабляют опасность верховых пожаров, способствуют созданию условий для увеличения видового разнообразия сообществ.

ПОПУЛЯЦИИ

Популяцией называют любую способную к самовоспроизведению совокупность особей одного вида, более или менее изолированную в пространстве и времени от других аналогичных совокупностей одного и того же вида. Популяция — это именно та ячейка биоты, которая является основой ее существования: в ней происходит самовоспроизводство живого вещества, она обеспечивает выживание вида благодаря наследственности адаптационных качеств, она дает начало новым популяциям и процессам видообразования, т.е. является элементарной единицей эволюционного процесса, тогда как вид является качественным этапом эволюции.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ

Экология (от греч. «ойкос» — дом, жилище и «логос» — учение) — наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают. Изначально экология развивалась как составная часть биологии, в тесной связи с другими естественными науками — химией, физикой, геологией, географией, а также математикой. Предметом изучения в экологии является совокупность и структура связей между организмами и средой. Главный объект изучения в экологии — экосистемы, т.е. единые природные комплексы, образованные живыми организмами и средой их обитания. В область компетенции экологии входит также изучение отдельных видов организмов (организменный уровень), их популяций, т.е. совокупностей особей одного вида (популяционно-видовой уровень) и биосферы в целом (биосферный уровень).

Традиционной частью экологии является общая экология, изучающая общие закономерности взаимоотношений любых живых организмов и среды (включая человека как биологический вид). В составе общей экологии выделяют следующие основные разделы:

1. Аутэкологию, исследующую индивидуальные связи отдельного организма (вида, особи) с окружающей средой;

2. Популяционную экологию (демэкологию), изучающую структуру и динамику популяций отдельных видов;

3. Синэкологию (биоценологию), изучающую взаимоотношения популяций, сообществ и экосистем со средой.

Для всех этих направлений главным является изучение выживания живых существ в окружающей среде, т.е. закономерностей адаптации организмов и их сообществ к окружающей среде, саморегуляции, устойчивости экосистем и биосферы и т.д. В таком понимании общую экологию нередко называют биоэкологией.

Кроме того, экология классифицируется по конкретным объектам и средам исследования, например, различают экологию животных, экологию растений, экологию микроорганизмов.

Большое значение в современной экологии уделяется проблемам взаимодействия человека с окружающей природной средой. Это связано с резким усилением взаимного отрицательного влияния человека и среды, возросшей ролью экономических, социальных и нравственных аспектов, в связи с негативными последствиями научно-технического прогресса.

Таким образом, современная экология не ограничивается только рамками биологической науки, она представляет собой междисциплинарную науку, опирающуюся на все естественные науки, а также и на науки социально-экономического цикла. На стыке экологии с другими отраслями знаний развиваются такие новые направления, как инженерная экология, геоэкология, математическая экология и др.

Экологическими проблемами Земли как планеты занимается интенсивно развивающаяся глобальная экология, основным объектом изучения которой является биосфера как глобальная экосистема. Развиваются и такие специальные дисциплины, как социальная экология, изучающая взаимоотношения в системе «человеческое общество-природа» и экология человека (антропоэкология), в которой рассматривается взаимодействие человека как биосоциального существа с окружающим миром.

К задачам экологии относятся:

1. Разработка общей теории устойчивости экосистем;

2. Изучение экологических механизмов адаптации к среде;

3. Исследование регуляции численности популяций;

4. Изучение биоразнообразия и механизмов его поддержания;

5. Исследование продукционных процессов;

6. Исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания ее устойчивости;

7. Моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных процессов.

Основными прикладными задачами, решаемыми экологией, являются:

1. Прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий для окружающей природной среды под влиянием деятельности человека;

2. Улучшение качества окружающей природной среды;

3. Сохранение и воспроизводство природных ресурсов, рациональное природопользование;

4. Оптимизация инженерных, экономических, организационно-правовых, социальных и других решений для обеспечения экологически безопасного устойчивого развития, в первую очередь в экологически неблагополучных регионах.

Стратегической задачей экологии считается развитие теории взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы.

Экология как совокупность знаний, определяющих взаимоотношения живого с окружающей его органической и неорганической средой, восходит к далекому прошлому. Существенно экологический подход к изучению биосистем появляется в XVIII веке в работах российского ученого С. П. Крашенинникова, французского биолога Ж. Бюффона, шведского естествоиспытателя К. Линнея и др. В этот же период Ж. Б. Ламарк и Т. Мальтус впервые предупреждают человечество о возможных негативных последствиях воздействия человека на природу.

Во второй половине XIX века экология оформилась как самостоятельная область знаний. К этому периоду относятся работы российского ученого В. В. Докучаева, которого известный современный американский эколог Ю. Одум считает одним из основоположников экологии. В конце 70-х гг. XIX века немецкий гидробиолог К. Мебиус вводит важнейшее понятие о биоценозе как о закономерном сочетании организмов в определенных условиях среды.

Существенный вклад в развитие основ экологии внес Ч. Дарвин, осознавший основные факторы эволюции живых организмов. То, что Дарвин называл «борьбой за существование», с позиций экологии можно трактовать как взаимоотношения живых организмов с абиотической (внешней) средой и с биотической (между собой) средой. Название «экология» берет свое начало в работах немецкого биолога-эволюциониста Э. Геккеля. В своем труде «Всеобщая морфология организмов» он писал: «Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружающей его средой, как органической, так и неорганической, и, прежде всего — его дружественных или враждебных отношений с теми животными и растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом, экология — это изучение всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин назвал «условиями, порождающими борьбу за существование».

Как самостоятельная наука экология окончательно сформировалась в начале XX века, в частности, в работах американского ученого Ч. Адамса и российского — В. И. Вернадского, создавшего учение о биосфере.

В 30-е и 40-е гг. XX века экология поднялась на более высокую ступень развития в работах А. Тенсли, сформулировавшего понятие об экосистеме, и В. Н. Сукачева, обосновавшего близкое этому понятие о биогеоценозе. Во второй половине XX века экология окончательно сформировалась как комплексная наука, включающая в себя науки об охране природной и окружающей человека среды.

ОРГАНИЗМ КАК ЖИВАЯ ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА

Главными уровнями организации жизни являются ген, живая клетка, орган, организм, популяция, сообщество (биоценоз). Экология изучает уровни биологической организации от организма до экосистем. В ее основе, как и всей биологии, лежит теория эволюционного развития органического мира Ч. Дарвина, базирующаяся на представлении о естественном отборе. В результате борьбы за существование выживают наиболее приспособленные организмы, которые передают выгодные признаки, обеспечивающие выживание, своему потомству, которое может их развить дальше, обеспечив стабильное существование данному типу организмов в данных конкретных условиях среды. В случае изменения условий выживают организмы с более благоприятными для новых условий признаками и т.д.

Роль среды, т.е. физических факторов, в эволюции и существовании организмов не вызывает сомнений. Эта среда получила название абиотической, а ее составляющие (вода, воздух и др.) и факторы (температура и пр.) называют абиотическими компонентами, в отличие от биотических компонентов, представляющих собой живое вещество. Взаимодействуя с абиотическими компонентами, биотические компоненты образуют определенные функциональные системы. Так, в результате взаимодействия с веществом и энергией абиотических компонентов гены как биотические компоненты образуют генетические системы, а сообщества соответственно образуют экосистемы (Ю. Одум). Указанные биосистемы (генетические системы, клеточные системы, системы организмов, популяционные системы, экосистемы), представляющие собой целостное объединение биотических и абиотических компонентов, характеризуются различными уровнями биологической организации биологических систем, которые различаются по принципам организации и масштабам явлений. Они отражают иерархию природных систем, при которой меньшие подсистемы составляют большие системы, сами являющиеся подсистемами более крупных систем.

Свойства каждого уровня значительно сложнее и многообразнее предыдущего. Более того, свойства каждого уровня невозможно объяснить, исходя лишь из свойств отдельных компонентов его более низких уровней. Такое наличие у системного целого особых свойств, не присущих его подсистемам и блокам, называют эмерджентностью.

В экологии организм рассматривается как целостная система, взаимодействующая с внешней средой, как биотической, так и абиотической. Биологическим видом называют совокупность сходных особей, которые, тем не менее, как индивидуумы отличаются друг от друга. При этом всех их объединяет единый для всех генофонд, обеспечивающий их способность к размножению в пределах вида. Не может быть потомства от особей различных видов, даже состоящих в близком родстве, т.е. объединенных в один род.

Поскольку каждая отдельная особь имеет свои специфические особенности, то и реакция их на изменение состояния среды различна. Так, часть особей данного вида может не выдержать повышения температуры, и погибнет, но популяция всего вида выживает за счет других, более приспособленных.

Популяция — это совокупность особей одного вида. Генетики в качестве обязательного условия обычно добавляют в определение популяции способность этой совокупности к самовоспроизведению.

Биоценоз — это совокупность совместно обитающих популяций разных видов микроорганизмов, растений и животных. Термин «биоценоз» впервые использовал К. Мебиус (1877). Эта совокупность популяций обычно рассматривается ограниченной некоторым географическим пространством, сочетание абиотических факторов которого (воздух, вода, почвы и подстилающие их горные породы) называют биотопом.

Компоненты биотопа не просто существуют рядом с биоценозом, но активно взаимодействуют между собой и с живыми организмами биоценоза, создавая определенную биологическую систему, названную В. Н. Сукачевым биогеоценозом. В такой системе, по Сукачеву, совокупность абиотических и биотических компонентов имеет «… свою, особую специфику взаимодействий» и «определенный тип обмена веществом и энергией между собой. Представления В. Н. Сукачева в дальнейшем легли в основу биогеоценологии — научного направления в биологии, изучающего проблемы взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей их абиотической средой.

Введенное Сукачевым понятие биогеоценоза фактически эквивалентно предложенному в 1935 г. английским ботаником А. Тенсли понятию экосистемы. Экосистема, по Тенсли, — это «совокупность комплексов организмов с комплексом физических факторов окружения, т.е. факторов местообитания в широком смысле». Подобные определения имеют место и у других известных экологов, в частности, у Ю. Одума.

Особое значение для выделения экосистем имеют трофические (пищевые) взаимоотношения организмов. Все организмы делятся на две большие группы — автотрофов и гетеротрофов.

Автотрофные организмы для своего существования используют неорганические вещества, создавая органическую материю из неорганической. К автотрофным относятся фотосинтезирующие зеленые растения суши и водной среды, синезеленые водоросли и др.

Гетеротрофные организмы потребляют только готовые органические вещества. К ним относятся все животные, человек, грибы и др. Гетеротрофы, потребляющие мертвую органику, называются сапротрофами (например, грибы), а способные жить и развиваться в живых организмах за счет живых тканей — паразитами.

Поскольку организмы разнообразны по видам и формам питания, они вступают между собой в сложные трофические взаимоотношения. Одни из них производят продукцию, другие потребляют, третьи — преобразуют ее в неорганическую форму.

Продуцентами называются производители продукции, которой затем питаются все остальные организмы. К продуцентам относятся наземные зеленые растения, микроскопические морские и пресноводные водоросли, производящие органические вещества из неорганических соединений.

Консументы — это потребители органических веществ. К ним относятся как животные, употребляющие только растительную пищу, — травоядные, так и питающиеся только мясом других животных — плотоядные (хищники), а также и всеядные (человек, медведь).

Редуценты (деструкторы) — это восстановители. Они возвращают вещества из отмерших организмов снова в неживую природу, разлагая органику до простых неорганических соединений и элементов (например, на CO2 , NO2 и H2O). Возвращая в почву или в водную среду биогенные элементы, они, тем самым, завершают биохимический круговорот. Это делают в основном бактерии, большинство других микроорганизмов и грибы. Редуценты функционально являются теми же самыми консументами, поэтому их часто называют микроконсументами.

Микроорганизмы, бактерии и другие более сложные формы в зависимости от среды обитания подразделяют на аэробные, т.е. существующие при наличии кислорода, и анаэробные — живущие в бескислородной среде.

Организм — это любое живое существо. Он отличается от неживой природы определенной совокупностью свойств, присущих только живой материи: клеточная организация, обмен веществ при ведущей роли белков и нуклеиновых кислот, обеспечивающий гомеостаз организма, т.е. самовозобновление и поддержание постоянства его внутренней среды. Живым организмам присущи движение, раздражимость, рост и развитие, размножение и наследственность, а также приспособляемость к условиям существования — адаптация.

Взаимодействуя с абиотической средой, организм выступает как целостная система, включающая в себя все более низкие уровни биологической организации (гены, клетки, органы). Изменение одних частей и функций организма неизбежно влечет за собой изменение других его частей и функций. Так, в изменяющихся условиях существования, в результате естественного отбора, те или иные органы получают приоритетное развитие. Примером может являться мощная корневая система у растений засушливой зоны, чрезвычайная зоркость у ночных хищников или, наоборот, «слепота» в результате редукции глаз у животных, ведущих подземный образ жизни в постоянной темноте.

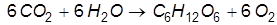

Живые организмы обладают обменом веществ (метаболизмом), при этом происходит множество химических реакций. Примером таких реакций могут служить дыхание или фотосинтез, посредством которого зеленые растения аккумулируют энергию солнечного излучения. В процессе фотосинтеза за счет солнечной энергии происходит следующая химическая реакция:

,

,

где  — молекула глюкозы.

— молекула глюкозы.

Некоторые микроорганизмы, бактерии, способны синтезировать органические соединения за счет других компонентов, например, за счет соединений серы. Такие процессы называют хемосинтезом.

Обмен веществ в организме происходит при участии особых макромолекулярных белковых соединений — ферментов, играющих роль катализаторов. Каждая биохимическая реакция в организме контролируется специальным ферментом, содержание которого в свою очередь контролируется определенным геном. Изменение гена, называемое мутацией, приводит к изменению биохимической реакции вследствие изменения фермента, а в случае нехватки последнего и к выпадению соответствующей ступени метаболической реакции.

Процессы метаболизма регулируются не только ферментами, но также и другими макромолекулярными соединениями — коферментами, частным случаем которых являются витамины. Витамины жизненно необходимы для осуществления метаболических реакций всех организмов — бактерий, зеленых растений, животных и человека. Отсутствие витаминов приводит к нарушению обмена веществ и, как следствие, к заболеванию.

Наконец, для ряда метаболических реакций необходимы особые химические вещества, называемые гормонами, которые вырабатываются в различных органах и доставляются в другие места организма кровотоком либо посредством диффузии.

Метаболические процессы протекают с различной интенсивностью на протяжении всей жизни организма, всего процесса его индивидуального развития. Этот процесс индивидуальной эволюции организма от зарождения и до смерти называется онтогенезом. Онтогенез представляет собой совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом за весь период жизни.

Онтогенез включает рост организма, т.е. увеличение массы и размеров тела, и дифференциацию, т.е. возникновение различий между однородными клетками и тканями, приводящее к их специализации по выполнению различных функций в организме. У организмов с половым размножением онтогенез начинается с оплодотворенной яйцеклетки (зиготы). При бесполом размножении — с образованием нового организма путем деления материнского тела или специализированной клетки, путем почкования, а также от корневища, клубня, луковицы и т.п.

Каждый организм в онтогенезе проходит ряд стадий развития. Для организмов, размножающихся половым путем, различают зародышевую (эмбриональную) и послезародышевую (постэмбриональную) стадии, а также период развития взрослого организма. Зародышевый период заканчивается выходом зародыша из яйца, а у живородящих — рождением. Важное биологическое и экологическое значение для ряда животных имеет первоначальный этап постэмбрионального развития, протекающий либо по типу прямого развития (цыпленок — курица), либо по типу метаморфоза. Во втором случае развитие происходит вначале в форме личинки, которая существует и питается самостоятельно, прежде чем превратиться во взрослую особь (головастик — лягушка). У ряда насекомых личиночная стадия позволяет пережить неблагоприятное время года (низкие температуры, засуху и т.д.).

В онтогенезе растений различают рост, развитие (формирование взрослого организма) и старение (ослабление биосинтеза, всех физиологических функций и смерть). Основной особенностью онтогенеза высших растений и большинства водорослей является чередование бесполого (спорафит) и полового (гематофит) поколений.

Процессы онтогенеза могут быть нарушены на любой стадии действием химического, светового, теплового и др. загрязнений среды, что может привести к появлению уродств или даже к гибели индивида на послеродовой стадии онтогенеза.

Современный онтогенез организмов сложился в течение длительной эволюции, в результате их исторического развития — филогенеза. Последний термин ввел Э. Геккель в 1866 г. Для целей экологии необходима реконструкция эволюции животных, растений и микроорганизмов. Этими вопросами занимается филогенетика.

Взаимосвязь между развитием живого в историко-эволюционном плане и индивидуальным развитием организма задается сформулированным Э. Геккелем биогенетическим законом: онтогенез всякого организма представляет собой краткое и сжатое повторение филогенеза данного вида.

§

Средой обитания организма называют совокупность абиотических и биотических условий его жизни. Свойства среды постоянно изменяются, и любой организм, чтобы выжить, приспосабливается к этим изменениям. Земной биотой освоены три основные среды обитания: водная, наземно-воздушная и почвенная вместе с горными породами приповерхностной части литосферы. Биологи часто выделяют еще и четвертую среду — сами организмы, заселенные паразитами и симбионтами.

Экологические факторы — это определенные условия и элементы среды, оказывающие воздействие на организм. Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

Абиотическими факторами называют всю совокупность факторов неорганической среды, влияющих на жизнь и распространение животных и растений. Абиотические факторы делят на физические, химические и эдафические.

Физические факторы — это те, источником которых служит физическое состояние или явление. Таковыми являются температура, влажность, излучение и др.

Химические факторы — это те, которые обусловлены химическим составом среды. Химическими факторами являются соленость воды, содержание кислорода в воздухе или воде и т.д.

Эдафические (почвенные) факторы — это совокупность химических, физических и механических свойств почв и горных пород, оказывающих воздействие на организмы, живущие в них, и на корневую систему растений.

Биотическими факторами называют совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания. В последнем случае имеется в виду способность самих организмов влиять на условия обитания. Так, в лесу под влиянием растительного покрова создается особый микроклимат, или микросреда, где по сравнению с открытой местностью создается специфический температурный и влажностный режим: зимой здесь на несколько градусов теплее, летом — более прохладно и влажно.

Организмы образуют сообщества, где им приходится вступать в конкурентную борьбу между собой. При этом проявляются хищничество, паразитизм и другие сложные взаимоотношения как на внутривидовом, так и на межвидовом уровнях.

Внутривидовые взаимодействия между особями одного и того же вида складываются из группового и массового эффектов и внутривидовой конкуренции. Групповой и массовый эффекты означают объединение животных одного вида в группы по две или более особей и эффект, обусловленный перенаселением среды. В настоящее время эти эффекты чаще всего называют демографическими факторами. Они характеризуют динамику численности и плотность групп организмов на популяционном уровне, в основе которой лежит внутривидовая конкуренция, которая в корне отличается от межвидовой. Она проявляется в основном в территориальном поведении животных, которые защищают места своих гнездовий и некоторую площадь в округе. Таковым является поведение многих птиц и рыб.

Межвидовые взаимоотношения значительно более разнообразны. Ниже приведены возможные типы межвидовых взаимоотношений:

1. нейтрализм — оба вида независимы и не оказывают никакого действия друг на друга;

2. конкуренция — каждый из видов оказывает на другой неблагоприятное воздействие;

3. мутуализм — виды не могут существовать друг без друга;

4. протокооперация (содружество) — оба вида образуют сообщество, но могут существовать и раздельно, хотя сообщество приносит им обоим пользу;

5. комменсализм — один вид, комменсал, извлекает пользу от совместного существования, а другой вид — хозяин не имеет никакой выгоды (взаимная терпимость);

6. аменсализм — один из видов, аменсал, испытывает со стороны другого угнетение роста и размножения;

7. паразитизм — паразитический вид тормозит рост и размножение своего хозяина и даже может вызвать его гибель;

8. хищничество — хищный вид питается своей жертвой.

Межвидовые отношения лежат в основе существования биотических сообществ (биоценозов).

Антропогенными называются факторы, обусловленные деятельностью человека: загрязнения, эрозия почв, уничтожение лесов и т.д.

Среди абиотических факторов часто выделяют климатические (температура, влажность воздуха, ветер и др.) и гидрографические — факторы водной среды (вода, течение, соленость и др.).

Большинство факторов качественно и количественно изменяются во времени. Так, климатические факторы изменяются в течение суток, сезона, по годам и т.д. Факторы, изменение которых во времени регулярно повторяется, называют периодическими. К ним относятся не только климатические факторы, но и некоторые гидрографические (приливы и отливы, некоторые океанические течения). Факторы, возникающие неожиданно (извержение вулкана), называют непериодическими.

Адаптацией называют приспособление организмов к среде. Этот процесс охватывает строение и функции организмов и их органов. Адаптация развивается под воздействием трех основных факторов — изменчивости, наследственности и естественного отбора (равно как и искусственного — осуществляемого человеком).

Основные типы адаптации организмов к факторам внешней среды обусловлены наследственно. Они формировались в процессе эволюции биоты и изменялись вместе с изменчивостью экологических факторов. Организмы адаптированы к постоянно действующим периодическим факторам, но среди этих факторов следует различать первичные и вторичные.

Первичными называют те факторы, которые существовали на Земле еще до возникновения жизни: температура, освещенность, приливы и отливы и др. Адаптация организмов к этим факторам является наиболее древней и совершенной.

Вторичные периодические факторы являются следствием изменения первичных: влажность воздуха, зависящая от температуры; растительная пища, зависящая от цикличности в развитии растений и др. Они возникли позже первичных и адаптация к ним не всегда четко выражена.

Непериодические факторы обычно воздействуют катастрофически: могут вызывать болезни или даже смерть организма. Человек использует это в своих интересах, искусственно вводя такие непериодические факторы как химикаты для борьбы с вредителями сельхозкультур, медицинские препараты для уничтожения болезнетворных бактерий, вирусов и т.п. Однако длительное воздействие таких непериодических факторов также может приводить к адаптации к ним: так, насекомые адаптировались к ДДТ, бактерии и вирусы адаптируются к антибиотикам и т.д.

Источником адаптации являются мутации, возникающие как под влиянием естественных факторов, так и в результате искусственного влияния на организм. В процессе эволюции на организмы воздействуют абиотические и биотические факторы в комплексе. Известны как успешные случаи адаптации организмов к этому комплексу факторов, так и безуспешные, т.е. иногда вместо адаптации вид вымирает.

Примером успешной адаптации является эволюция лошади; противоположным примером — сравнительно недавнее (десятки тысяч лет назад) вымирание мамонтов. Считается, что мамонты исчезли с лица Земли из-за исчезновения растительности, которой питались эти животные, во время последнего оледенения. Однако не исключено, что в исчезновении мамонтов повинен и человек, который употреблял мясо мамонтов в пищу, а шкуры использовал для защиты от холода.

Лимитирующими экологическими факторами называют такие факторы, которые ограничивают развитие организмов из-за недостатка или избытка их по сравнению с оптимальным содержанием. Иногда их называют также и ограничивающими факторами. Так, в рассмотренном случае с вымиранием мамонтов растительная пища выступала в виде лимитирующего фактора — ее исчезновение привело к гибели вида.

Результат воздействия различных экологических факторов неодинаков в случаях совокупного или изолированного их действия. Например, действие отрицательных температур усиливается ветром и высокой влажностью воздуха, но, с другой стороны, высокая влажность ослабляет действие высоких температур. Однако, несмотря на взаимовлияние различных факторов, они все-таки не могут заменить друг друга, что нашло отражение в законе независимости факторов В. Р. Вильямса: условия жизни равнозначны, ни один из факторов не может быть заменен другим. Так, действие влажности невозможно заменить действием углекислого газа или солнечного света и т.п.

Наиболее полно и в наиболее общем виде всю сложность влияния экологических факторов на организм отражает закон толерантности В. Шелфорда: отсутствие процветания какого-либо вида определяется недостатком или, наоборот, избытком любого из ряда факторов, уровень которых может оказаться близким к пределам переносимости данным организмом. Эти два предела переносимости — верхний и нижний — называют пределами толерантности.

На примере действия одного фактора можно проиллюстрировать этот закон так: некий организм способен существовать при температуре от -5°С до 25°С, т.е. диапазон его толерантности лежит в пределах этих температур. Организмы, для существования которых требуются условия, ограниченные узким диапазоном толерантности по величине температуры, называют стенотермными, а способных к существованию в широком диапазоне температур — эвритермными.

Подобно температуре действуют и другие лимитирующие факторы, а организмы с точки зрения возможности существовать в узком либо в широком диапазоне значений этих факторов называют, соответственно, стенобионтами и эврибионтами. Организмы, эврибионтные к основным климатическим факторам, наиболее широко распространены на Земле.

§

Ресурсами живых существ называют вещества, из которых состоят тела, энергию, используемую в процессах жизнедеятельности, а также места, где протекают те или иные фазы их жизненных циклов.

Зеленые растения строят свой организм из неорганических молекул воды, углекислого газа, кислорода, биогенных веществ за счет энергии солнечной радиации в процессе фотосинтеза. При этом неорганические вещества можно рассматривать как пищевой ресурс, а солнечную радиацию как энергетический ресурс. Сами растения являются пищевым ресурсом травоядных животных; травоядные — пищевым ресурсом для хищников, и те и другие — пищевым ресурсом для паразитов, а после гибели — для деструкторов.

Перераспределение вещества и энергии между консументами происходит в конкурентной борьбе за пищевые ресурсы, что вынуждает животных охранять места охоты. Такие места охоты, а также территории, где организмы размножаются, или проходят стадии своего развития по типу метаморфоза и т.п., относят к ресурсам среды.

Ресурсы называют незаменимыми, когда один ресурс не в состоянии заменить другой, который является жестким лимитирующим фактором. Ресурсы могут являться лимитирующими факторами, поскольку в данном случае, в особенности для высших растений, действует закон независимости факторов В. Р. Вильямса. При этом каждый из ресурсов (CO2, H2O, K, S, P, N2 и др.) добывается независимо от других и, зачастую, своим особым способом.

При высоком уровне обеспеченности ресурсами незаменимые ресурсы могут становиться токсичными, превращаясь в лимитирующий фактор, выходящий за верхний предел толерантности к ним организмов. Так, в результате загрязнения почв может создаваться избыток калия, при вырубке леса — избыток освещенности для тенелюбивых растений и т.д.

Ресурсы называют взаимозаменяемыми, когда любой из двух ресурсов можно заменить другим; при этом они могут быть и различного качества. Таким образом, взаимозаменяемость еще не означает равноценности.

В результате морфологических и физиологических адаптаций возникает некоторое соответствие между организмом и средой, но оно еще не гарантирует выживания организма в этой среде, если он не сможет найти свое место в сложной цепи биологических взаимодействий как на внутривидовом, так и на межвидовом уровнях. Одной из сложностей является конкуренция на внутривидовом уровне за ресурсы.

Единственным ресурсом энергии для зеленых растений является свет. Важнейшее значение для популяций растений имеет распределение этой энергии; при этом первейшую роль играет листовой полог леса или посевов сельхозкультур, состоящий из ярусов свето- и тенелюбивых растений. Количество солнечной энергии, используемой для фотосинтеза, пропорционально освещенной площади листьев, а эта площадь зависит от формы и расположения листьев, а также высоты солнца над горизонтом и интенсивности солнечного излучения.

Диоксид углерода также является незаменимым ресурсом для процесса фотосинтеза, но проблем с его недостатком не возникает. Более того, избыток CO2 может интенсифицировать фотосинтез даже при недостатке освещенности, например, в нижних ярусах густого леса, где его содержание несколько повышено.

Вода — это не только компонент фотосинтеза, но и незаменимая составляющая клеточной протоплазмы. Для подавляющего большинства растений основным источником воды является почва. Во многих случаях вода становится лимитирующим фактором из-за ограниченного содержания в почве, но она может быть лимитирующим фактором и при максимальном водонасыщении почвы. Большинство растений гибнет при подтоплении как вследствие отсутствия аэрации корневой системы, так и вследствие губительного воздействия сероводорода, выделяемого анаэробными бактериями.

Минеральные ресурсы — это извлекаемые растением из почвы биогенные микро- и макроэлементы. Минеральные ресурсы добываются корневой системой, их доступность неразрывно связана с доступностью воды, а наличие и количество зависят от содержания биогенных веществ в почве.

Кислород в наземных сообществах пока не является лимитирующим ресурсом, но его растворимость в воде значительно меньше, чем у углекислого газа, поэтому в водной среде кислород является лимитирующим ресурсом. Для всех организмов, кроме анаэробов, кислород — незаменимый ресурс.

Гидробионты, чтобы выжить в условиях лимитирующего действия кислорода, должны либо постоянно поддерживать ток воды через жабры (рыбы), либо иметь очень большую поверхность тела (ракообразные), либо обладать способностью к медленному дыханию (личинки некоторых насекомых), либо периодически возвращаться на поверхность, чтобы сделать вдох (киты, дельфины).

Пищевые ресурсы — это сами организмы. Автотрофные (фото- и хемосинтезирующие) организмы сами являются ресурсами для гетеротрофов, принимая участие в пищевой цепи, где каждый предшествующий потребитель превращается в пищевой ресурс для последующего потребителя.

Питательная ценность растений и животных различна. Растительные клетки окружены стенками, состоящими из целлюлозы, лигнина и других веществ, представляющих собой волокна, не усваиваемые многими животными — консументами. Но наличие этих стенок является основной причиной высокого содержания в растениях углерода — потенциального источника больших количеств энергии. Эта энергия доступна лишь животным, обладающим целлюлазами, способными расщеплять целлюлозу и лигнин (некоторые бактерии, многие грибы, улитки).

Травоядным животным для того, чтобы переваривать растительную пищу, необходимо ее тщательно пережевывать, а птицы перетирают ее в своем мускулистом желудке. Плотоядным же пережевывание пищи не требуется, так как в мясе жертвы все компоненты, необходимые для жизни, содержатся в готовом к усвоению виде, поэтому этот корм можно заглатывать целиком.

В процессе эволюции у организмов вырабатываются все более совершенные методы ограждения себя, как пищевых ресурсов, от своих потребителей. С другой стороны, и потребители разрабатывают все более изощренные способы заполучить добычу. В результате возникает тесная взаимосвязь между эволюцией потребляемых организмов и организмов-потребителей. Это явление называют сопряженной эволюцией, или коэволюцией.

Сопряженной эволюции у растений не бывает, не может быть ее и между деструкторами и мертвой органикой, а вот от внешних врагов у растений хорошо развита механическая защита — колючки, шипы, скорлупа ореха и др. Кроме того, организмы способны создавать и химическую защиту в виде ядовитых веществ, которые предохраняют их от поедания.

Для животных характерны также морфологические виды защиты (мимикрия) и достаточно разнообразные виды поведенческой защиты (угрожающее поведение, бегство от хищника, способность спрятаться в нору, в раковину и т.д.). Среди животных также распространены и механические способы защиты: иглы у ежа, раковина моллюсков и др.

Растения и животные конкурируют в занимаемом ими пространстве прежде всего за ресурсы, а не за некоторую площадь, где они могут жить и размножаться. Но пространство может становиться и лимитирующим ресурсом, если при избытке пищи оно не вмещает все организмы, которые могли бы успешно жить и развиваться в этом пространстве за счет избытка пищевых ресурсов.

ПОПУЛЯЦИИ

Популяцией называют любую способную к самовоспроизведению совокупность особей одного вида, более или менее изолированную в пространстве и времени от других аналогичных совокупностей одного и того же вида. Популяция — это именно та ячейка биоты, которая является основой ее существования: в ней происходит самовоспроизводство живого вещества, она обеспечивает выживание вида благодаря наследственности адаптационных качеств, она дает начало новым популяциям и процессам видообразования, т.е. является элементарной единицей эволюционного процесса, тогда как вид является качественным этапом эволюции.

§

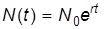

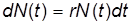

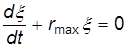

Еще в XVII веке было установлено, что численность популяций растет по закону геометрической прогрессии, а в конце XVIII века Томас Мальтус сформулировал теорию о росте народонаселения в геометрической прогрессии. На современном математическом языке это утверждение выражается экспоненциальным законом роста численности популяций:

,

,

где  численность популяции в момент времени t;

численность популяции в момент времени t;  численность популяции в начальный момент времени, а постоянная величина r имеет смысл интенсивности размножения особей данной популяции и определяет скорость роста численности популяции с помощью уравнения

численность популяции в начальный момент времени, а постоянная величина r имеет смысл интенсивности размножения особей данной популяции и определяет скорость роста численности популяции с помощью уравнения

,

,

согласно которому скорость роста численности популяции пропорциональна самой численности.

Таким образом, экспоненциальный рост численности популяции имеет место, когда величина r постоянна, т.е. представляет собой рост численности популяции в неизменяющихся условиях.

Однако сохранение условий постоянными в течение длительного времени в природе невозможно вследствие существования множества лимитирующих факторов. Поэтому возрастание численности популяции в течение длительного промежутка времени не описывается экспоненциальной зависимостью: экспоненциальный рост обычно наблюдается достаточно короткое время, после чего лимитирующие факторы его стабилизируют. Одной из наиболее простых моделей развития популяции является т.н. логистическая модель, в которой изменение численности популяции описывается логистической кривой роста популяции.

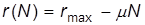

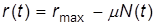

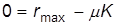

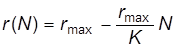

В основе логистической модели лежит простое допущение, что скорость роста популяции r линейно снижается по мере роста численности вплоть до нуля при некоторой максимальной численности K:

.

.

Тем самым, изменение скорости роста со временем задается зависимостью от времени численности популяции N:

.

.

Так как по условию  , когда

, когда  , то из соотношения

, то из соотношения  следует значение углового коэффициента:

следует значение углового коэффициента:  :

:

.

.

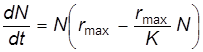

Тогда дифференциальное уравнение для определения временной зависимости численности популяции имеет вид:

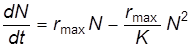

,

,

или

.

.

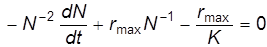

Умножим это уравнение на  :

:

.

.

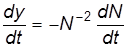

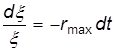

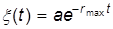

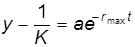

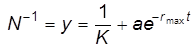

Обозначим  . Тогда

. Тогда  , и дифференциальное уравнение принимает вид:

, и дифференциальное уравнение принимает вид:

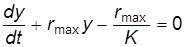

,

,

или

.

.

Обозначая  , получаем дифференциальное уравнение

, получаем дифференциальное уравнение

,

,

или

,

,

решение которого имеет вид

.

.

Соответственно,  , откуда следует:

, откуда следует:

;

;

,

,

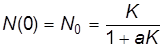

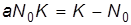

или  . Обозначим численность популяции в начальный момент времени через N0 = N(0). Из этого начального условия получаем:

. Обозначим численность популяции в начальный момент времени через N0 = N(0). Из этого начального условия получаем:

,

,

откуда следует:

,

,

или

.

.

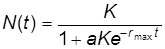

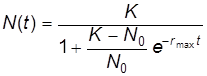

И решение дифференциального уравнения принимает окончательный вид:

.

.

Согласно последней формуле, рост численности популяции в рамках логистической модели происходит по т.н. S-образной кривой с асимптотическим выходом на плато, когда N = K. Величину K называют также емкостью среды по отношению к особям данной популяции. Речь в данном случае идет о биологической емкости среды — степени способности природного или природно-антропогенного окружения обеспечивать нормальную жизнедеятельность (дыхание, питание, размножение и т.п.) определенному числу организмов без заметного нарушения самого окружения.

Однако плато на S-образной кривой далеко не всегда бывает гладким, потому что постоянно происходят колебания численности популяций, что отражается в виде колебаний кривой около асимптоты N = K. Эти колебания называют флуктуациями численности, которые могут быть сезонными и годовыми. Первые обусловлены абиотическими факторами, вторые также и внутренними, биотическими. Колебания, вызванные биотическими факторами, называют осцилляциями. Типичным примером осцилляций являются колебания численности популяций в системе хищники — жертвы. Рост численности популяции зайцев приводит к несколько запаздывающему росту численности популяции рыси, что снижает потенциальную емкость среды по отношению к зайцам. Поэтому численность популяции зайцев начинает снижаться, что, в свою очередь приводит к снижению численности популяции рыси и т.д.

Стремление к выживанию у различных организмов проявляется по-разному. Соответственно, существует множество различных стратегий выживания. Однако все многообразие экологических стратегий выживания заключено между двумя типами эволюционного отбора, которые обозначаются константами логистического уравнения: r — стратегия и K — стратегия. r — стратегия (r — отбор) направлена, прежде всего, на повышение скорости роста численности популяции и, следовательно, на развитие таких качеств, как высокая плодовитость, ранняя половая зрелость, короткий жизненный цикл, способность быстро распространяться на новые места обитания и переживать неблагоприятное время в стадии покоя. K — стратегия (K — отбор) направлена на повышение выживаемости в условиях уже стабилизировавшейся численности, т.е. на повышение конкурентоспособности, защищенности от хищников и паразитов, повышение вероятности выживания каждого потомка.

Очевидно, что экологические стратегии выживания различных организмов являются теми или иными комбинациями r — отбора и K — отбора, но r — отбор преобладает на ранних стадиях развития популяции, а K — отбор характерен для уже стабилизированных систем. Однако оставляемые отбором особи должны, вообще говоря, обладать и достаточно высокой плодовитостью и достаточно развитой способностью выживания при наличии конкуренции и угнетающего действия хищников.